Как утверждают историки, судебно-баллистическая экспертиза, исследующая огнестрельное оружие, примененное в противоправных целях, существует более 175 лет. Идентификационные признаки – уникальные следы, оставляемые механикой оружия на стреляных гильзах и отстреленных пулях, в основном были изучены к началу второго десятилетия ХХ века. На их основе были сформулированы методики сравнения. А изобретение в 1925 году сравнительного микроскопа завершило создание технической базы баллистической экспертизы, просуществовавшей практически без изменения до наших дней.

Стремительное развитие компьютерной техники и микроэлектроники в середине 80-х, в частности, появление мощных персональных компьютеров, накопителей информации большой емкости, соответствующего программного обеспечения (ПО), а также чувствительных приемников на базе ПЗС, позволило в начале 90-х приступить к разработке автоматизированных баллистических идентификационных комплексов. С их появлением концепция создания электронных баз данных изображений поверхностей отстреленных пуль и стреляных гильз приобрела реальные очертания. Практическое использование автоматизированных баллистических комплексов сначала за рубежом, а затем и в России подтвердило их очевидные преимущества, такие как быстроту проведения экспертизы, наглядность данных, возможность удаленного доступа к хранимой информации и другие, получаемые при работе с электронными пулегильзотеками. Принимая во внимание огромное количество баллистических экспертиз в связи с ростом правонарушений с применением огнестрельного оружия, появлением новых видов боеприпасов и оружия, расширением его оборота, ясно, что должны быть созданы условия для возможно более широкого использования таких комплексов в деятельности правоохранительных органов РФ.

Основная техническая задача, которую необходимо было решить при разработке комплекса – создать устройство для записи в память компьютера цифровых изображений боковых поверхностей пуль и донцев гильз с соответствующим разрешением и контрастом, получить воспроизводимость изображения одного и того же объекта на разных устройствах с учетом особенностей теневой картинки микрорельефа, обеспечить отсутствие потерь информации при записи изображений деформированных объектов и т.д. Эта задача с разной степенью успешности была решена рядом разработчиков, и в середине 90-х в России и за рубежом появились первые автоматизированные баллистические идентификационные комплексы.

Под названием автоматизированный баллистический идентификационный комплекс (АБИК) мы будем понимать функционально завершенную систему, структурно состоящую из трех основных частей:

сканирующего устройства для получения и ввода цифрового изображения исследуемых объектов баллистической экспертизы в память компьютера;

компьютерной платформы;

ПО, включающего специальное ПО для управления сканирующим устройством и прикладное ПО, для работы с полученными цифровыми изображениями при проведении баллистической экспертизы.

Термин “автоматизированный” в данном случае относится как к сканирующему устройству и подразумевает получение и ввод изображения всей боковой поверхности (или значительных фрагментов) пули и донца гильзы в автоматическом режиме, так и к ПО и подразумевает возможность автоматической идентификации изображения исследуемого объекта по формируемым базам данных (БД). С этой точки зрения, довольно распространенные микроскопы с телевизионными камерами в качестве приемника изображения, обеспечивающие получение одного кадра изображения, в силу значительной разницы потенциальных возможностей микроскопов и АБИК здесь не рассматриваются.

Очевидно, что базовым элементом АБИК является сканирующее устройство. Именно сканирующее устройство и его конструктивные особенности обеспечивают качество первичного материала – цифрового изображения, и, в конечном счете, определяют эффективность проведения экспертизы.

Все известные сканирующего устройства содержат функционально схожие основные узлы:

узел установки исследуемого объекта;

узел осветителей;

оптический блок, строящий изображение исследуемой поверхности на фотоприемнике;

узел механики, обеспечивающий получение изображения любой части исследуемого объекта;

фотоприемник;

плату ввода изображения в ПК;

плату управления исполнительными механизмами сканирующего устройства – двигателями, датчиками, осветителями и т.д.

Однако, функционально схожие узлы различаются конструктивно, в разной степени учитывая причины, влияющие на качество цифровой записи изображения.

Рассмотрим ряд таких причин.

Во-первых, это причины естественного характера. Объекты исследований – пули и гильзы – изготовлены из металла – материала, обладающего высокой отражательной способностью, т.е. преобладанием когерентной составляющей над диффузной в отраженном свете и узким диапазоном передачи градаций в целом в получаемом изображении. Это определяет специфические требования к осветителю. Экспериментально установлено, что наилучший контраст при заданном разрешении обеспечивает диффузный источник небольшой мощности, исключающий блики и образование спекловой структуры (например, при использовании светодиодов), имеющий узкий диапазон излучаемых частот с целью исключения хроматических аберраций оптической системы.

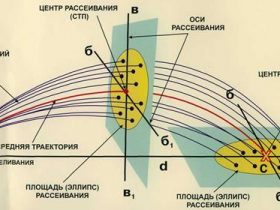

Во-вторых, предметом исследований является микрорельеф на поверхности объектов, а точнее, теневая картина, формируемая микрорельефом при боковом освещении. Следовательно, в данном случае, освещение должно быть максимально инвариантно по отношению к положению видимого участка объекта. Иными словами, поскольку в АБИК используются стационарно установленные осветители, теневая картина должна быть воспроизводима на разных экземплярах сканирующего устройства и не зависеть (в допустимых пределах) от установки объекта.

В-третьих, пули с мест происшествий зачастую деформированы, т.е. исследуемая поверхность значительно отличается от идеального цилиндра. Следовательно, узел механики и оптический блок должны обеспечивать получение изображения деформированных объектов с одним и тем же масштабом для эффективного проведения экспертизы.

В-четвертых, в качестве изображения используется ПЗС-матрица, параметры которой должны быть согласованы с параметрами оптической системы – увеличением, относительным отверстием, глубиной резкости – для получения оптимального разрешения на объекте. Установлено, что оптимальное разрешение составляет 3 – 4 мкм. При таком разрешении весь микрорельеф отображается на экране монитора и не размывается “шумом” от структуры металла.

Отметим, что все известные АБИК используют в качестве приемника черно-белую ПЗС-камеру, несмотря на отсутствие принципиальных трудностей в реализации записи объектов в цветном изображении. Это объясняется не столько значительно меньшей чувствительностью и разрешением цветной ПЗС-камеры по сравнению с черно-белой, ее более высокой ценой, сложностями оптической схемы (при реализации RGB-камеры), сколько существенно более эффективным сопоставлением черно-белых изображений как “в ручном”, так и в автоматическом режимах.

В-пятых, исследуемые поверхности объектов экспертизы достаточно протяженны, площадь их составляет сотни квадратных миллиметров. Это определяет конструктивные особенности узла механики для получения всего (или значительной части) изображения объектов без потери информации с учетом высокого разрешения.

Таким образом, к сканеру АБИК предъявляется сложный комплекс требований, выполнение которых не всем разработчикам удается достичь одинаково эффективно. Так, в некоторых типах АБИК используются отдельные сканеры для получения и ввода изображений пуль и гильз. В других случаях конструкция сканера слишком сложна или требует кропотливых и длительных подготовительных операций при установке и записи объектов исследования. При проведении идентификации пуль и гильз непосредственно на месте происшествия имеют значение вес, габариты, тип электрического питания, простота обращения с объектами и самой аппаратурой в полевых условиях и тому подобные факторы. Эти и другие особенности функционирования и конструкции сканеров в определенной степени отражаются в заявляемых тактико-технических характеристиках АБИК – предельное разрешение, время записи поверхности и пр. (см. таблицу 1). Дополнительную информацию для оценки оборудования дает приводимое ниже сравнение методов записи, применяемых в различных сканирующих устройствах.

Рассмотрим наиболее известные АБИК. Они представлены на рынке продукцией российских производителей:

комплекс “КОНДОР” (ООО “СДЦ”, г. Санкт-Петербург), фото 1;

комплекс “ТАИС” (ООО “ЛДИ-Русприбор”, г. Санкт-Петербург);

комплекс “Арсенал” (ЗАО “Системы Папилон”, г.Миас), фото 2;.

а также зарубежной продукцией:

комплекс IBIS (Forensic Technology Inc., Canada), фото 3;

комплекс Drug Fire (FВI, USA).

Поскольку все производители используют в той или иной степени одинаковые компьютерные платформы (обычно, персональные компьютеры типа IBM РС PENTIUM II и выше) различия комплексов, их “плюсы” и “минусы”, в основном определяются сканирующими устройствами и ПО.

Так как разница в стоимости зарубежных и российских комплексов огромна и при этом, судя по имеющейся информации и отзывам специалистов, российские АБИК, не уступая западным аналогам по основным техническим показателям, имеют лучшие сервисные возможности и более удобны в эксплуатации, уделим основное внимание рассмотрению комплексов российских производителей.

По составу оборудования заслуживают упоминания некоторые существенные отличия упомянутых АБИК.

Комплекс “КОНДОР” включает универсальное оптико-электронное сканирующее устройство (в отдельном корпусе) с двумя типами съемных кассет (для пуль и гильз), обеспечивающих удобную и быструю установку в сканер исследуемых объектов. Устройство ввода изображения и блок управления и обработки сигналов устанавливаются в компьютере.

Комплекс “ТАИС” содержит два отдельных оптико-электронных сканирующих устройства для записи пуль и гильз соответственно, а также два компьютера, связанных между собой в сеть. Комплекс включает два устройства ввода изображения и два блока управления и обработки сигнала, которые устанавливаются в каждый из двух компьютеров.

Комплекс “Арсенал” содержит универсальный баллистический сканер на линейной ПЗС-матрице для записи поверхности и пуль и гильз (фото 4). Количество рабочих мест экспертов и станций ввода данных выбирается в основном по критерию объема базы данных.

Следует отметить, что сетевая или многоместная конфигурация комплексов АБИК является не столько их качественным отличием, сколько реализацией конкретных требований пользователей. Главная проблема здесь заключается в обеспечении совместимости различных комплексов между собой на предстоящем этапе объединения локальных баз данных баллистической экспертизы в единую информационно-аналитическую систему разных уровней.

Рассмотрим сканирующие устройства более подробно.

Прежде всего, они различаются по методу записи исследуемой поверхности. Существуют два основных метода записи – “кадровое” и “щелевое” сканирование.

При “кадровом” сканировании исследуемая поверхность поворачивается вокруг оси (при записи пули) или сдвигается (при записи донца гильзы) и записывается кадрами, границы которых “сшиваются” друг с другом по определенному алгоритму. В качестве приемника изображения используется ПЗС-матрица.

При “щелевом” сканировании при каждой подвижке объекта записывается очень узкая область поверхности – строка. В качестве приемника изображения используется ПЗС-линейка.

Метод “кадрового” сканирования имеет ряд принципиальных преимуществ перед “щелевым” сканированием. Прежде всего, это:

более высокое качество получаемого изображения из-за более точной аппроксимации записываемой поверхности малыми площадками – кадрами по сравнению с узкими длинными полосками – строками;

более высокая скорость записи изображений из-за значительно меньшего количества механических подвижек при сканировании;

получение одномасштабного изображения, так как внутри одного кадра записи масштаб всегда один и тот же и определяется высокоточным производством пиксельной структуры ПЗС-матриц;

возможность предварительного просмотра записываемого кадра поверхности исследуемого объекта, контроля качества записи изображения и его машинного анализа в реальном масштабе времени, так как каждый “текущий” кадр может быть отображен на экране монитора;

возможность записи, как полной поверхности, так и фрагментов.

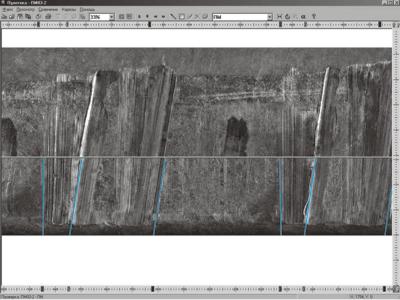

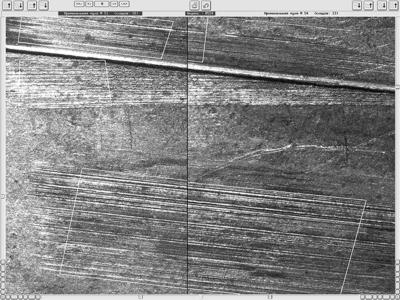

Устройство комплекса “Арсенал” использует метод “щелевого” сканирования. В комплексе “ТАИС” используется метод “кадрового” сканирования. В комплексе “КОНДОР” используется модифицированный метод “кадрового” сканирования. Метод получил название “кадрово-фрагментной” записи и позволяет получать наиболее быстро высококонтрастное изображение с самым высоким разрешением. Суть метода в том, что поверхность записывается кадрами, изображение которых состоит из наилучшим образом сфокусированных фрагментов. Следует отметить, что зарубежные производители для записи поверхностей исследуемых объектов также используют в качестве приемника ПЗС-матрицы. При этом при записи донца гильзы сканирование не используется (запоминается лишь один кадр), а при записи боковых поверхностей пуль производится “ручная сшивка” кадров и только фрагментов, а не полной поверхности.

Кроме метода записи существует ряд конструктивных отличий сканирующих устройств, определяющих удобство эксплуатации комплекса в целом. Прежде всего, это относится к способу установки исследуемых объектов в сканирующее устройство. Например, в комплексе “Арсенал” пули приклеиваются и специально центрируются, а в комплексе “КОНДОР” используются удобные съемные держатели, позволяющие быстро установить объект экспертизы в сканирующее устройство без длительной процедуры центрирования (время установки занимает несколько секунд) из-за применения эффективной системы автоматической фокусировки при записи каждого кадра. В комплексе “ТАИС”, в отличие от комплексов “КОНДОР” и “Арсенал”, используются два раздельных сканирующих устройства.

Немаловажными являются весогабаритные характеристики сканирующих устройств и напряжение питания. Уменьшение этих характеристик способствует созданию мобильных систем подобного класса.

Более сложным является вопрос сравнительной оценки ПО. Специальное ПО управляет работой сканирующего устройства и определяется применяемым методом записи и конструктивными особенностями сканирующего устройства. Эффективно разработанное специальное ПО определяет, при прочих равных условиях, скорость и качество записи изображения исследуемых объектов, а также сервисные возможности сканирующего устройства (например, для комплекса “КОНДОР” это – просмотр объектов в режиме телемикроскопа, изменение стороны освещения объекта, “ручное” фокусирование и другие).

Прикладное ПО предназначено для работы с полученными изображениями и в той или иной степени определяет эффективность работы комплекса по проведению баллистической идентификационной экспертизы. Прикладное ПО можно разделить на две части: общую и частную. Общая часть включает набор возможностей в обязательном порядке заявляемых всеми разработчиками. Это – запись получаемых изображений в БД, хранение, загрузка изображений из БД на экран монитора для проведения сравнительной экспертизы в так называемом “ручном” режиме (по аналогии со сравнительным микроскопом). К общей части можно отнести и заявленную всеми производителями возможность поиска и идентификации объектов по БД. Однако вопрос автоматического поиска требует специального рассмотрения и ряд соображений по этому поводу будет приведен ниже.

К частным аспектам прикладного ПО можно отнести набор функций, позволяющих наиболее эффективно работать с изображениями при проведении “ручной” экспертизы. Это такие функции как масштабирование изображений, совместное движение изображений на экране монитора, измерение баллистических параметров объекта (угла наклона, ширины нарезов и др.), быстрый переход от нареза к нарезу, поворот изображения донца гильзы и многие другие. Дополнительными, функциями прикладного ПО, например, комплекса “КОНДОР” являются:

функция коррекции угла наклона нарезов, функция наложения изображений друг на друга с изменением коэффициента “просвечивания” – режим “калька”;

функция вывода на экран только первичных следов или их комбинация с вторичными следами и другие.

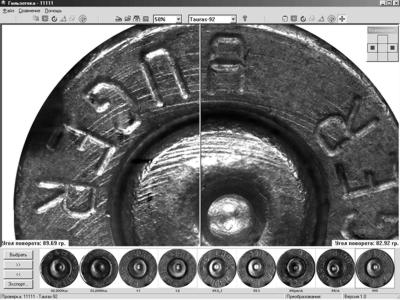

Примеры экранных интерфейсов комплекса “КОНДОР” приведены на фото 5, системы “Арсенал” – на фото 6.

Фото 5. Экранный интерфейс комплекса “КОНДОР”

Фото 6а. Сравнение следов на пулях.

Фото 6б. Изображение дна гильзы и измеренный профиль поверхности.

В целом можно считать, что программное обеспечение всех представленных комплексов соответствует их назначению и принятой методике баллистической идентификации.

Теперь несколько замечаний по поводу автоматизации поиска и идентификации по БД. Семилетний опыт разработки баллистических комплексов и исследование большого количества объектов – пуль и гильз – позволяет сделать осторожный вывод о том, что на сегодняшний день приемлемого формализма, выраженного в получении устойчивого математического решающего правила для автоматизации баллистической экспертизы по достаточно большим БД получить не удалось никому из производителей комплексов. Об этом, например, свидетельствует информация о работе комплекса IBIS, полученная как в России (комплекс IBIS установлен в ЭКЦ МВД РФ), так и за рубежом. Часто приводимая аналогия баллистической экспертизы с дактилоскопической весьма условна в силу значительной вариативности следов на пулях и гильзах, по сравнению с папиллярным рисунком. Практически речь идет об использовании корреляционных алгоритмов для автоматизированного создания перечня объектов, содержащихся в БД, в порядке убывания степени их сходства с контрольным объектом по множеству определенных характерных признаков. Сегодня общепризнанно, что результаты такого анализа призваны лишь максимально облегчать и ускорять рутинную часть работы эксперта, которому в любом случае приходится рассматривать подобранные объекты и давать по ним свое заключение. Тем не менее, вопрос об автоматизации баллистической экспертизы исследуемых объектов требует особого внимания в силу важности результатов его решения и, следовательно, постановки и проведения серьезных научно-исследовательских работ.

Немаловажным является и вопрос стоимости комплексов. По результатам опроса на выставке “Интерполитех-2000” цены комплексов российских производителей приблизительно одинаковы и колеблются в пределах $15 – 25 тыс. Учитывая, что данная цена для российских потребителей является достаточно высокой, для перспектив развития и широкого использования АБИК, актуален поиск путей ее возможного снижения. В настоящее время подготовлен к выпуску комплекс “КОНДОР-М”, обладающий практически всеми характеристиками и возможностями комплекса “КОНДОР”, а по стоимости сравнимый с известным микроскопом МСК-1.

Несмотря на все различия в понимании задач совершенствования АБИК различными разработчиками комплексов существуют проблемы, которые должны объединять их с позиций общих стратегических целей. Обозначим одну из них — построение единых сетей удаленного доступа и обмен данными в масштабах отдельных регионов и страны в целом. Решение этой задачи должно предусматривать возможность взаимодействия всех АБИК, отвечающих определенному достаточному минимуму требований, определяющих необходимое качество данных пулегильзотек и возможность достоверного сравнения и идентификации изображений объектов, полученных с помощью различных комплексов. Активное и плодотворное развитие АБИК в России дает объективные предпосылки для начала реорганизации технической базы баллистической экспертизы на качественно новом уровне. Объективная оценка достижений всех разработчиков и принятие лучших технических решений в качестве российских стандартов для техники баллистической идентификации необходимы как для становления здоровой конкуренции, так и для достижения лучших результатов в создании эффективной техники.

Выводы:

Анализ мирового опыта и тенденций развития проблем идентификации в целом и судебной баллистики в частности позволяет сделать однозначный вывод о том, что альтернативы АБИК в ближайшем будущем не предвидится. Даже сегодня существующие разработки в значительной степени повышают эффективность баллистической экспертизы и предоставляют эксперту широкие возможности, обусловленные цифровой формой записи изображений исследуемых объектов. Кроме проведения судебно-баллистической экспертизы высокая скорость записи исследуемых объектов при высоком качестве изображения позволит использовать АБИК в создании автоматизированных информационно-поисковых систем учета табельного огнестрельного оружия.

2. Вопрос об автоматизации баллистической экспертизы исследуемых объектов требует координации усилий всех разработчиков, постановки и проведения серьезных научно-исследовательских работ с целью формулирования рекомендаций для разработки алгоритмов автоматизации идентификации исследуемого объекта по БД и выработки критериев оценки устойчивости и надежности.

АНЧУКОВ Владимир Александрович

ДЕРЕНОВСКИЙ Михаил Ефимович, кандидат технических наук

Источник: журнал «Специальная Техника»